정부 "의료비 경감, 지금이 적기" 판단… 재원 방안 등 과제 산적

|

문재인 대통령이 9일 직접 발표한 ‘건강보험 보장성 강화대책’은 이른바 ‘문재인 케어’의 신호탄으로 받아들여진다.

정부는 국민의 의료비 부담을 줄이려면 비급여를 낮추는 게 최선이라고 보았다. 더불어 건강보험이 장기 흑자로 20조 원의 적립금이 쌓여 있는 지금이야 말로 비급여 확대를 통한 의료비 경감 대책을 추진할 최적의 시기라고 판단했다.

2015년 기준 우리나라 총 의료비는 69조 4000억 원이었다. 이 가운데 비급여 의료비는 13조 5000억 원으로 19.5%를 차지했다. 치료와 무관한 미용·성형, 단순 기능개선을 제외하고 질병 치료에 필수적인 비급여를 추리면 12조 1000억 원 규모다.

비급여 진료가 많다 보니 전체 의료비 가운데 가계가 직접 부담하는 비율은 2014년 기준 36.8%로 경제협력개발기구(OECD) 평균인 19.6%보다 거의 2배가 높다. 순위로는 멕시코(40.8%)에 이어 두 번째다. 프랑스는 7.0%에 불과하다.

우리나라는 건강보험이 적용되는 항목들도 본인부담률이 20∼60%로 높은 수준이어서 큰 병에 걸리면 병원비가 기하급수적으로 늘어나기 일쑤다. 이렇다 보니 의료비가 가계 가처분 소득의 40% 이상을 차지하는 이른바 ‘재난적 의료비’ 가구가 해마다 늘어 최근에는 전체 가구의 4.5%에 이르렀다.

당연히 의료비 위험에 대한 대비가 충분치 않은 저소득층은 가계파탄의 위험에 늘 노출된 셈이다. 건강보험 본인부담금이 일정한 상한선을 넘을 경우 그 초과 금액을 돌려주는 ‘본인부담상한제’나 4대 중증질환 저소득 가구에 한시적으로 의료비를 지원하는 ‘재난적 의료비 지원사업’ 등이 있지만, 가계파탄을 막기에는 역부족이었다. 때문에 전체 의료비에서 건강보험이 보장하는 비율은 지난 10년간 62∼63%대에서 정체된 상태다.

김강립 복지부 보건의료정책실장은 “비급여를 이대로 방치하면 의료비 경감 대책이 나와도 체감도는 떨어질 수밖에 없다”며 “의학적으로 필요한 비급여를 완전히 해소하는 방향으로 정책을 전환하기로 했다”고 취지를 설명했다.

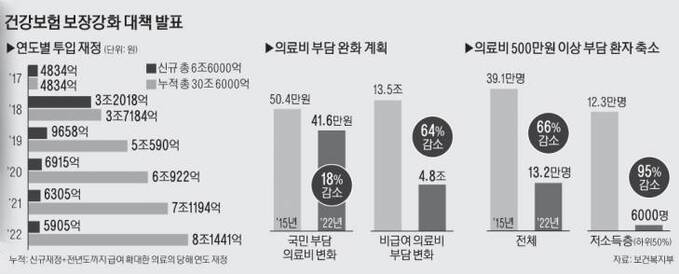

이에 정부는 5년 반 동안 31조 원 가량이 들어가는 ‘건강보험 보장성 강화대책’이 고액의 병원비로 신음하고 있는 저소득층의 부담을 덜어주는 데 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

정부는 건강보험이 적용되지 않는 비급여 영역이 현재의 3분의 1로 줄어들면 국민의 의료비 부담도 1인당 평균 50만 4000원(2015년 기준)에서 41만 6000원 수준으로 줄어들 것으로 전망했다. 특히 저소득층에서는 연간 500만 원 이상의 의료비 부담 환자가 12만 3000명에서 6000명으로 95%나 감소할 것으로 기대했다.

비급여 항목의 급여화 외에도 본인부담상한제, 재난적 의료비 등 2중, 3중의 보장성 강화대책을 통해 고액 의료비로 인한 가계 파탄을 막을 수 있다. 정부는 이번 대책이 OECD 회원국 평균(80%)과의 편차를 절반 정도 개선하는 수준이라고 전했다.

하지만 이번 조치의 실효성을 높이려면 과제가 산적하다. 재원 확보 방안은 물론 새로운 비급여 관리, 의료기관 참여 유도, 실손보험 보장범위 조정 등 풀어야 할 숙제가 한 둘이 아니다. 정부는 한정된 재원을 효과적으로 활용하기 위해 보장성 강화는 도덕적 해이나 건강보험 재정 누수 요인은 철저히 차단할 수 있도록 별도의 대책을 병행 추진한다는 계획이다.

노은희 기자 selly215@viva100.com