미 금리인상 전망 후퇴, 올해 '1.44회' 예상

6월 금리인상 후 9월 혹은 12월 확률은 '절반 미만'

|

월가 트레이더들의 미 금리인상 전망이 후퇴하고 있다.

연방준비제도(Fed)는 올 해 총 3회의 금리인상을 천명했고 첫 번째는 지난 3월, 그리고 두 번 째 금리인상은 다음 주 13~14일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 발표될 예정이며 현재 연방기금 선물에 반영된 6월 금리인상 확률은 90%대로 사실 상 시장에 ‘선반영(priced-in)’ 돼 있다

문제는 올 해 마지막 세 번째 금리인상인데 당초 전문가들은 3월과 6월에 이어 같은 3개월 후인 9월에 세 번째 금리인상을 한 후 12월부터는 연방준비제도가 보유한 채권을 시중에 매각해 유동성을 흡수하는 시나리오를 마련해 놓고 있었다.

하지만 최근 지표부진과 유가하락으로 인한 에너지發 인플레 하방 압력 그리고 트럼프 경제정책의 의회 통과 난항 등을 근거로 월가에서는 연방준비제도의 통화정책도 시간을 좀 벌어야 할 필요가 있음을 직감했다.

연방준비제도와 직접 TIPS(물가연동채권) 같은 입찰거래를 하는 월가 금융기관들을 ‘프라이머리 딜러’라고 하는데 이들을 상대로 실시한 5월 서베이 결과에 따르면 올 해 남은 금리인상 횟수는 1.44번으로 6월 금리인상 후 세 번째 금리인상 확률은 심지어 절반도 되지 않는다.

게다가 최근 골드만삭스를 비롯 주요 IB(투자은행)들간 그 세 번째 금리인상 마저 연말인 12월이 될 가능성이 높다는 컨센서스가 형성, 시장에서 ‘9월 금리인상’ 시나리오는 일시적으로 폐기된 것이나 다름 없다.

그 이유는 의외로 간단하다. 바로 연방준비제도의 ‘데이터 디펜던트(Data-dependent)’라는 원칙 때문으로 우리말로 직역했을 때 ‘지표 의존적’ 그리고 친시장적 표현으로는 ‘지표 연동적’으로 해석되는데, 이들의 통화정책 결정은 철저하게 미국 거시경제 지표를 바탕으로 한다는 뜻이다.

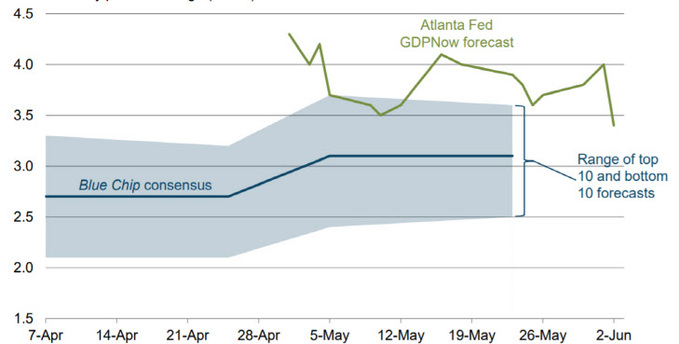

그런데 최근 6월 들어 영향력면에서 A급 경제지표에 속하는 BLS(미 정부 고용보고서)·PCE(개인소비지출, 인플레 포함) 그리고 주택지표들이 빠르게 둔화되고 있다.

이를 가장 민감하게 반영하는 씨티그룹의 매크로 서프라이즈 인덱스는 현지시간 7일 기준 -42.40를 기록, 지난 3월 50선에서 X축의 정반대 방향으로 떨어져버린 상황이다.

|

연방준비제도 금리인상 계획에 차질이 불가피함을 보여주는 또 다른 바로미터는 바로 ‘달러인덱스(DXY)’다.

지난 11월 美 대선직 후 월가 금융주들과 함께 트럼프 랠리 '쌍두마차' 역할을 했던 달러인덱스는 8일 기준 96선까지 하락, 지난 트럼프 대통령 당선 이 후 상승분을 모두 반납하며 작년 10월6일 후 최저치로 회귀했다.

단순히 달러가치로만 보면 현재 금융시장의 체감 금리는, 지난 12월 그리고 올 해 3월 두 번의 금리인상을 전혀 받아들이지 않고 있는 것이다.

김희욱 전문위원 hwkim@viav100.com