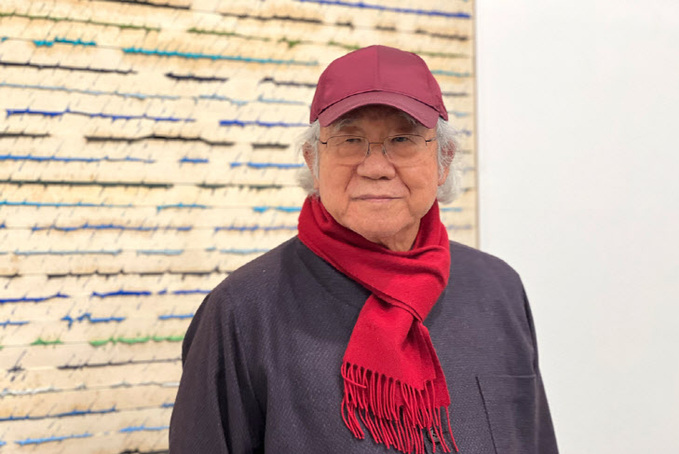

[B그라운드] ‘접합’과 ‘이후 접합’ 그리고 다채 ‘접합’…여전하면서도 진화한! 하종현 개인전

|

“저는 한국 토종이라 외국에 갈 일이 없었어요. 6.25 전쟁을 겪고 불탄 자리에서 (작품활동을) 시작했으니 해외에는 갈 생각도 못했죠. 국산재료는 없었고 외국 것은 너무 비쌌어요. 대학에서는 재료가 없어 군사혁명 때 검열로 까맣게 지워진 신문지로 작품활동을 하는 등 온갖 것으로 별짓을 다 했어요. 그러다 마대를 가지고 그림을 그렸죠. 그 마대가 너무 성글어 뒤에서부터 물감을 밀어내는 작업을 했어요.”

2019년 이후 오랜만에 개인전에 나선 하종현 작가 특유의 배압법(背押法)은 가난한 미술학도의 혹독한 현실에서 기인했다. 캔버스도, 물감도, 붓도 살 수 없었던 청년화가는 버려진 마대, 직접 만든 붓, 직접 조합한 색의 물감 등으로 그림을 그렸다.

“뒤에서 밀어낸 물감들이 마대의 형태에 따라 다른 모양을 냈어요. 굵기도 다 달랐죠. 인간이 다 다르듯요. 그런 자연의 얼굴을 작품에 도입했어요. 그렇게 끈질기게 지금까지도 마대와 물감하고의 전쟁을 하고 있죠. 앞으로 나온 걸 밀고 중성화시키고 물질과 물질이 만나 완성된 작품들로 스스로를 캔버스로 만들고 이론을 만들어가며 작업하니 자연스레 저만의 영역을 만들게 됐습니다. 그렇게 하다 보니 6, 70년이 됐죠.”

|

올이 굵은 마대의 뒷면에 두텁게 물감을 발라 앞면으로 밀어내는 기법으로 완성된 작품들은 온전히 한국 전통 기법도, 해외 미술계를 주도하는 특정 ‘주의’도 아닌 하종현만의 독특한 작업이었다. 비정형적인 재료와 방식으로 한국 근현대 시대상과 작가로서의 철학을 표현한 하종현의 작업은 동서양 어디에도 속하지 않으면서 동서양을 아우르는 것이기도 했다.

“뉴욕 등의 외국인들이 한국 사람이 이상한 짓을 많이 하는구나 싶어 관심을 가지고 지켜봤어요. 한동안은 우리 집에도 많이 찾아왔었죠. 지금 생각해도 우리가 좋은 일만 하면 굳이 우리가 가지 않아도 찾아오는 것 같아요.”

|

3월 13일까지 국제갤러리 전관에서 진행되는 하종현 개인전에서는 그의 대표작인 ‘접합’(1995~2009) 연작을 비롯해 2009~2013년의 ‘이후 접합’ 그리고 최신작인 다채색의 ‘접합’ 시리즈 40여점을 만날 수 있다.

“저는 시기마다 돌변하고 있다. 한 자리에 가만있기 싫었다”는 하 작가의 삶은 스스로의 고백처럼 “이제 좀 사람들을 이해시키고 팔리겠다 싶으면 다른 돈 안되는 작업을 시작하고 또 돈이 좀 되겠다 싶으면 또 다른 작업을 하고”의 반복이었다. 이번 개인전에서는 그렇게 끊임없이 변화하고 진화한, 60년을 훌쩍 넘긴 그의 발자취를 만날 수 있다.

‘접합’ 시리즈는 1974년부터 시작된 그의 대표 연작이다. 서로 다른 둘이 합쳐진다는 연작의 제목처럼 캔버스의 앞뒤, 다른 물성이 합쳐지는 고유의 배압법과 그을리는 등의 기법에 작가의 개입이 더해져 만들어내는 작품들은 파격적이라는 평가를 받곤 했다.

|

2009년부터 2013년 사이에 작업된 ‘이후 접합’ 시리즈는 수십년간 진행된 ‘접합’에서 진화한 작가의 철학, 회화를 대하는 태도 등을 담고 있다. 작업방식에 대한 재해석 혹은 재연구를 통해 재료도, 색채도 달라졌다.

‘이후 접합’ 연작은 나무 합판을 직선 형태로 자른 조각들에 일일이 먹이나 물감으로 채색한 캔버스 천을 감아 순차적으로 배치해 완성된 작품들이다. 나무 조각의 아래나 가장자리에 유화를 짜넣고 다른 나무 조각을 붙여 그 사이로 물감이 밀려나오도록 하는, 재료의 물성 자체를 활용해 입체성을 부여하는 방식이다. 여기에 스크래치, 유화물감 덧칠 등 작가의 터치와 개입이 더해지면서 다양한 연작으로 완성됐다.

‘이후 접합’ 연작에 이은 다소의 휴지기 후 2020년을 전후해 완성된 다채색 ‘접합’ 신작 시리즈는 시대 변화에 따라 작가가 지속했던 색에 대한 고민의 결과다. 캔버스 뒷면에서 만들어진 작가의 붓터치와 흰색이 섞인 색의 그라데이션이 강조되는 작업들이다.

|

밀려나온 물감, 긁어낸 정도, 바탕색 등에 따른 다채로움을 표현하는 작업으로 검정 물감으로 밑작업을 한 후 마포의 뒷면에서 앞면으로 흰색 물감을 밀어내고 앞면에는 줄자로 일일이 줄을 그어 흰색 물감을 칠하고 다시 푸른 물감을 덧칠하는(‘접합 21-38’) 식이다. 이같은 화가의 동적·정적 개입을 통해 “화가 본인의 의도와 행위가 얼마나 묻어날 수 있는가”에 대해 탐구한다.

“제가 지금 92살이에요. 옛날 같으면 벽에 그림(?)을 그릴 때죠. 같이 (대학을) 졸업한 사람들은 다 어디 갔는지도 모르겠어요. 지금 내 나이에 열심히 붓을 드는 사람이 별로 없어요. 그런데 아직까지도 작품을 할 수 있는 여력을 가졌다는 건 제가 뭔가를 열심히 하면 또 뭔가 되겠구나 싶어요. 그렇게 아직까지 뭔가 할 일이 남아 있구나 싶어서 (작품활동을) 할 기운이 납니다.”

|

이어 하종현 작가는 “평생 한번도 쉬지를 못했다”며 “마지막 소원 하나”를 털어놓았다. 그는 “저같이 일만 하는 사람한테는 쌓아둔 작품들이 있다. 작은 그림들은 팔아서 생활하는 데 보탰지만 대부분 차곡차곡 모아두고 있다. 죽을 때까지 안고 있을 것”이라며 “그 소원은 제 작품을 한데 모아둔 미술관”이라고 밝혔다.

“꼭 으리으리한 미술관이 아니어도 돼요. 제가 머물던 자리에 남겨둔 제 그림을 한데 모아 둔, 사람들에게 고난 속에서도 그렸다는 걸 보여주는 장소가 있었으면 좋겠습니다. 누군가 이름을 단 미술관에 가보면 작품이 별로 없어요. 뿔뿔이 흩어지고 없어져 버렸죠. 원래 태생의 얼굴을 봐야하는데 그건 없어지고 만들어진 걸 진열하는 경우가 대부분이에요. 뭔가를 이룬 사람들의 귀중한 발자취를 더듬을 수 있는 장소가 하나라도 있었으면 좋겠어요. 지나간 사람의 흔적은 굉장히 중요하거든요. 그 흔적을 그대로 남기는 장소가 필요하다는 생각이 듭니다.”

허미선 기자 hurlkie@viva100.com