좋든, 싫든, 관심 없든…우리는 모두 미국의 영향권

할리우드·케네디 죽음·디즈니… 누구나 美와 첫만남 있어 이제 온세계, 미국화된 나머지 미국에 대한 동경 줄어

|

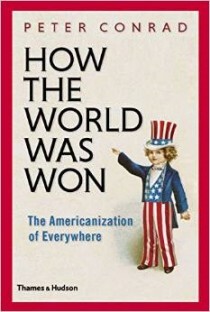

미국이 스며들지 않은 세상은 현재 찾아보기 힘들다. ‘어떻게 세상이 바뀌었는가: 전 세계의 미국화(How the world was won: The Americanization of everywhere)’ 저자 피터 콘래드는 미국적 색채가 거의 전세계에 파고드는 광대한 문화적 파급현상을 수면 위로 끄집어 냈다.

영국 일간 가디언은 최근 이 책에 대한 영국 BBC 다큐멘터리 편집자이자 비평가인 닉 플레이저의 서평을 인용해 “시대를 꼬집는 천재적인 글이 세상 밖으로 나왔다”고 극찬했다. 호주 출신 문학가로 ‘모던 타임스(Modern Times)’ 등 스무권 넘는 책을 펴낸 피터 콘래드. 20세기 현대적 삶과 예술을 주제로 한 책들을 여럿 저술한 그만의 사유(思惟)를 들여다보자.

누구에게나 미국이라는 ‘문화’를 처음 접한 특별한 계기가 있다. ‘바람과 함께 사라지다’의 스칼렛 오하라의 연인 레트 버틀러를 통해 맛 본 낭만을 시작으로 남북전쟁 전후 미국 문화를 간접 경험한 사람이 있다. 거대한 귀와 서툰 동작으로 놀림감이 되는 서커스단 왕따 아기 코끼리 ‘덤보’를 통해 월트 디즈니의 세계로서의 미국 문화에 첫 발을 내딛은 이도 있다. 또 1960년대 존 F.케네디, 1990년대 리처드 닉슨 대통령의 죽음으로 처음 미국에 관심을 갖게 된 사람도 실제로 있을 것이다.

어쨌든 누군가에겐 첫 미국행이 됐을지 모르는 이 모든 계기들이 세상에 알려졌다는 사실은 미국에 대한 사람들의 ‘굉장한 기대’를 의미하거나 혹은 ‘지독한 반감’을 투영하는 것일 수 있다. 적어도 피터 콘래드에게 있어 미국과의 첫 만남은 ‘일생일대의 극이 서막을 올리는 일’과도 같았다.

|

콘래드는 호주 출신으로 1960년대 문화의 홍수를 겪은 그야말로 ‘눈부신’ 세대다. 1969년 뉴욕 주 우드스톡 록 페스티벌에서 절정을 이룬 히피운동으로 대변되는 이들은 기성 세대의 생활 방식을 바꾸려는 문화 혁명을 꿈꿨다. 그러한 의미에서 이 세대는 문화적 좌파였다. 이들의 새로운 문화는 기성 문화를 대체할 수 있다는 의미에서 ‘대항(對抗)문화’로 불리기도 했다.

콘래드는 이 외로운 세대와 겨룰만한 대항마처럼 현재 거대하지만 고독한 발자취를 남기며 세계에 문화를 흡수시키고 있는 ‘새로운 미국의 세기’를 발견한다.

바로 미국은 우리 모두에게 영향을 줄 수밖에 없고 우리는 미국에 영향을 받을 수밖에 없다는 결론을 끄집어 냈다. 그는 미국을 세차게 일어나는 발작처럼, 때로는 불규칙적이고 무작위적인 상태로 다가오는 존재로 인식했다. 세계적인 베스트셀러 작가 미국의 헨리 밀러는 미국이 세계에 미치는 영향력에 대해 “전 세계가 온통 미국으로 물들고 있다”고 말하기도 했다.

미국 잡지 발행인이자 출판업자 헨리 루스는 1923년 미국 시사 잡지 타임을, 1930년 미국 종합 경제지 포천(Fortune)을 창간한 인물이다. 그는 1941년 타임에 게재한 역사적인 사설 ‘미국의 세기(The American Century)’에서 미국의 고립주의적 태도를 지적했다. 동시에 미국인들이 지적, 도덕적 혼란을 떨치고 당시 유럽에서 격화되던 제2차 세계대전에 뛰어들어 제 역할을 할 것을 촉구했다.

미국인 스스로 ‘국제적 환경’에 대한 책임감을 갖고 20세기를 진정한 미국의 세기로 만들자고 호소했다. 그러나 루스는 미국이라는 ‘하나의 온전한 문화’가 어떤 고무적인 의미를 지니는지는 짚어내지 못했다.

콘래드는 미국이 현 세대에서 차지하는 위상을 솔직하게 조명한다. 그는 “온 세계가 미국화된 나머지 우리는 더 이상 미국을 동경하지 않게 됐다”고 밝힌다. 루스가 동경하던 과거 미국의 세기와는 다른 세상이 펼쳐졌다는 것이다.

그러면서 동시에 그는 여기저기서 쉽게 찾아볼 수 있는 미국의 흔적을 예로 들며 희소가치가 떨어진 ‘미국 효과’를 걱정하는 것 같기도 하다.

오스트리아 출신 미국 경제학자 조지프 슘페터는 미국을 “창조적 파괴”의 원형(原型)이라 묘사했다. 그의 말처럼 실제로 미국은 구글, 트위터, 페이스북, 넷플릭스 등을 통해 신선한 파격을 보여 왔다. 과거 루스가 표현한 미국의 세기와 현재의 미국은 사뭇 다르지만 ‘미국의 세기’가 끝났다고 단언할 수 있는 사람은 아무도 없을 것이다.

김효진 기자 bridgejin100@viva100.com